Contacts:

-

КА

КукинаЕкатерина АнатольевнаПреподаватель

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ Модель факторов повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия Пути повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности -- это комплекс конкретных мероприятий по росту эффективности производства в заданных направлениях. В тех случаях, когда повышение качества продукции, внедрение новой техники, передового опыта, техническое перевооружение и реконструкция, внедрение нового хозяйственного механизма оказывают влияние на конечные результаты работы предприятий, следует как при планировании, оценке и стимулировании деятельности трудовых коллективов, так и при экономическом анализе полностью выявить и учесть весь эффект, полученный за счет таких факторов. При обосновании и анализе всех показателей экономической эффективности учитываются факторы повышения эффективности производства по основным направлениям развития и совершенствования производства. Эти направления охватывают комплексы технических, организационных и социально-экономических мер, на основе которых достигается экономия живого труда, затрат и ресурсов, повышение качества и конкурентоспособности продукции. Важнейшими факторами повышения эффективности производства здесь выступают: - ускорение научно- технического прогресса, повышение технического уровня производства, производимой и осваиваемой продукции (повышение ее качества), инновационная политика; - структурная перестройка экономики, ее ориентация на производство товаров народного потребления, конверсия оборонных предприятий и отраслей, совершенствование воспроизводственной структуры капитальных вложений (приоритет реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий), ускоренное развитие наукоемких, высокотехнологичных отраслей; - совершенствование развития диверсификации, специализации и кооперирования, комбинирования и территориальной организации производства, совершенствование организации производства и труда на предприятиях и в объединениях; - разгосударствление и приватизация экономики, совершенствование государственного регулирования, хозяйственного расчета и системы мотивации к труду; - усиление социально-психологических факторов, активизация человеческого фактора на основе демократизации и децентрализации управления, повышения ответственности и творческой инициативы работников, всестороннего развития личности, усиления социальной направленности в развитии производства (повышение общеобразовательного и профессионального уровня работников, улучшение условий труда и техники безопасности, повышение культуры производства, улучшение экологии). Среди всех факторов повышения эффективности и усиления интенсификации производства решающее место принадлежит разгосударствлению и приватизации экономики, научно- техническому прогрессу и активизации человеческой деятельности, усилению личностного фактора (коммуникации, сотрудничество, координация, приверженность делу), повышению роли людей в производственном процессе. Все другие факторы находятся во взаимозависимости от этих решающих факторов. В зависимости от места и сферы реализации пути повышения эффективности подразделяются на общенациональные (государственные), отраслевые, территориальные и внутрипроизводственные. В экономической науке стран с развитыми рыночными отношениями эти пути подразделяются на две группы: внутрипроизводственные и внешние или факторы, воздействующие на изменение прибыли и контролируемые со стороны фирмы и неконтролируемые факторы, к которым фирма может только подстроиться. Вторая группа факторов - это конкретные рыночные условия, цены на продукцию, сырье, материалы, энергию, курсы валют, банковский процент, система госзаказов, налогообложение, льготы по налогам и т.д. Наиболее многообразна группа внутрипроизводственных факторов в масштабе предприятия, объединения, фирмы. Их количество и содержание специфичны для каждого предприятия в зависимости от его специализации, структуры, времени функционирования, текущих и перспективных задач. Они не могут быть унифицированы и едины для всех предприятий. Количественная оценка внутрипроизводственных факторов дается в плане технического и организационного совершенствования производства - снижение трудоемкости и рост производительности труда, уменьшение материалоемкости и экономия материальных ресурсов, экономия от снижения издержек производства и прирост прибыли и рентабельности, прирост производственных мощностей и выпуска продукции, экономический эффект от реализации мероприятий, а также конкретные размеры капитальных затрат и сроки реализации мероприятий. Важнейшим предварительным условием создания целостного и эффективного хозяйственного механизма, адаптации предприятий к условиям регулируемого рынка является дальнейшая разработка комплекса теоретических и методических вопросов в планировании и учете. В связи с этим возникает необходимость конкретизации направлений действия и использования главных внутренних и внешних факторов повышения эффективности деятельности субъектов хозяйствования. Технология. Технологические нововведения, особенно современные формы автоматизации и информационных технологий, оказывают самое существенное влияние на уровень и динамику эффективности производства продукции (предоставления услуг). По принципу цепной реакции они вызывают существенные (нередко коренные) изменения в техническом уровне и производительности технологического оборудования, методах и формах организации трудовых процессов, подготовке и квалификации кадров и тому подобное. Оборудованию принадлежит ведущее место в программе повышения эффективности, прежде всего производственной, а также другой деятельности субъектов ведения хозяйства. Производительность действующего оборудования зависит не только от его технического уровня, но и от надлежащей организации ремонтно-технического обслуживания, оптимальных сроков эксплуатации, сменности работы, загрузки во времени и тому подобное. Материалы и энергия положительно влияют на уровень эффективности деятельности, если решаются проблемы ресурсосохранения, снижения материалоемкости и энергоемкости продукции (услуг), рационализируется управление запасами материальных ресурсов и источниками поставки. Изделия. Сами продукты труда, их качество и внешний вид (дизайн) также являются важными факторами эффективности деятельности субъектов хозяйствования. Уровень последнего должен соответствовать полезной стоимости, то есть цене, которую покупатель готов заплатить за изделие соответствующего качества. Однако для достижения высокой эффективности ведения хозяйства самой только полезности товара недостаточно. Предлагаемые предприятием (организацией) для реализации продукты труды должны появиться на рынке в нужном месте, в нужное время и по хорошо обдуманной цене. В связи с этим субъект деятельности должен следить за тем, чтобы не возникало любых организационных и экономических препятствий между производством продукции (предоставлением услуг) и отдельными стадиями маркетинговых исследований. Работники. Основным источником и определяющим фактором роста эффективности деятельности являются работники - руководители, менеджеры, специалисты, рабочие. Деловые качества работников, повышение производительности их труда во многом обуславливаются действенным мотивационным механизмом на предприятии (в организации), поддержкой благоприятного социального микроклимата в трудовом коллективе. Организация и системы. Единство трудового коллектива, рациональное делегирования ответственности, надлежащие нормы управления характеризуют хорошую организацию деятельности предприятия (учреждения), что обеспечивает необходимую специализацию и координацию управленческих процессов, а, следовательно, высший уровень эффективности (продуктивности) любой сложной производственно-хозяйственной системы. Методы работы. При преобладании трудоемких процессов более совершенные методы работы становятся достаточно перспективными для обеспечения роста эффективности деятельности предприятия (организации). Постоянное совершенствование методов труда предусматривает систематический анализ состояния рабочих мест и их аттестацию, повышение квалификации кадров, обобщение и использование накопленного на других предприятиях (фирмах) положительного опыта. Стиль управления, который соединяет профессиональную компетентность, деловитость и высокую этику взаимоотношений между людьми, практически влияет на все направления деятельности предприятия (организации). От него зависит, в какой мере будут учитываться внешние факторы роста эффективности деятельности на предприятии (в организации). Инфраструктура. Важной предпосылкой роста эффективности деятельности предприятий (организаций) является достаточный уровень развития сети разнообразных институций рыночной и производственно-хозяйственной инфраструктуры. В настоящее время все предпринимательские структуры пользуются услугами инновационных фондов и коммерческих банков, бирж (товарно-сырьевых, фондовых, труда) и других институтов рыночной инфраструктуры. Непосредственное влияние на результативность деятельности предприятий (организаций) оказывает надлежащее развитие производственной инфраструктуры (коммуникаций, специализированных информационных систем, транспорта, торговли и тому подобное). Решающее значение для эффективного развития всех структурных элементов экономики имеет наличие широкой сети учреждений социальной инфраструктуры. Структурные изменения в обществе также влияют на показатели эффективности на разных уровнях ведения хозяйства. Важнейшими являются структурные изменения экономического и социального характера. Главные из них происходят в таких сферах: технологии, научных исследованиях и разработках, сопровождаемые революционными прорывами во многих отраслях знаний (пропорция импортных и отечественных технологий); состав и технический уровень основных фондов (основного капитала); масштабы производства и деятельности (преимущественно за счет деконцентрации с помощью образования малых и средних предприятий и организаций); модели занятости населения в разных производственных и непроизводственных отраслях; состав персонала по признакам пола, образования и т.д. Внедрение достижений современного научно-технического прогресса и, в первую очередь, безотходных, малоотходных, ресурсосберегающих технологий и техники для их осуществления. Это увеличивает выход продукции из того же объема переработанного сырья, а значит и фондоотдачу. Замена действующего устаревшего оборудования на новое, более производительное и экономичное. При нормально функционирующей экономике по условиям агрегатной концентрации с удвоением мощности машин цена возрастет лишь в полтора раза. Важнейшим фактором повышения эффективности общественного производства, обеспечение высокой его эффективности был и остается научно-технический прогресс. До последнего времени НТП проистекал эволюционно. Преимущество отдавалось совершенствованию уже существующих технологий, частичной модернизации машин и оборудования. Такие меры давали определенную, но незначительную отдачу. Недостаточны были стимулы разработки и внедрения мероприятий по новой технике. В современных условиях формирования рыночных отношений нужны революционные, качественные изменения, переход к принципиально новым технологиям, к технике последующих поколений - коренное перевооружение всех отраслей народного хозяйства на основе новейших достижений науки и техники. Важнейшие направления НТП: - широкое освоение прогрессивных технологий; - автоматизация производства; - создание использование новых видов материалов. Источниками финансирования научно-технического прогресса промышленного производства являются следующие. - собственные средства предприятий и, прежде всего прибыль, остающаяся в их распоряжении; - средства вышестоящих организаций (для государственных и муниципальных унитарных предприятий), ассоциаций, концернов, финансово-промышленных групп (для акционерных, корпоративных предприятий, хозяйственных обществ); - отечественные инвесторы; - зарубежные инвесторы. С экономической точки зрения инвестиции в научно-технический прогресс вообще привлекательны. Все, что вкладывается в научно-технический прогресс, как правило, возвращается в несколько раз быстрее, чем в иные сферы. Умелое использование всей системы перечисленных факторов может обеспечить соответствующие темпы роста эффективности производственно-хозяйственной деятельности. ПР Мероприятия по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности Задание: составить словарь терминов (не менее 30) Критерий оценивания: От 30 и более – «5», от 16-20 –«3», от 21-25-«4», менее 15 – «2» № МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ Термин 1 пути повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности комплекс конкретных мероприятий по росту эффективности производства в заданных направлениях 2 ускорение научно- технического прогресса повышение технического уровня производства, производимой и осваиваемой продукции (повышение ее качества), инновационная политика 3 структурная перестройка экономики ориентация на производство товаров народного потребления, конверсия оборонных предприятий и отраслей, совершенствование воспроизводственной структуры капитальных вложений (приоритет реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий), ускоренное развитие наукоемких, высокотехнологичных отраслей 4 ------------- и тд 5 ---------------------

Технико-экономический анализ – одно из направлений анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия, ориентированное на оценку этой деятельности, ее диагностику, определение факторов, влияющих на анализируемые показатели, выявление резервов повышения эффективности работы.

Оценка – определение показателей, отражающих экономическое состояние предприятия, их динамики, а также их отклонение от базисных данных. Базисными могут выступать показатели предыдущих периодов или показатели, характерные для данной отрасли (например, для предприятий сферы услуг). В некоторых случаях требуется оценить результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятий по отношению с предприятиями-конкурентами.

Важной особенностью технико-экономического анализа является не только определение значений показателей, влияния факторов, оформление результатов расчетов, но и формулирование выводов, конкретных рекомендаций и предложений по использованию резервов повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

В табл. 1.1 представлены способы и приемы анализа, применяемые в каждом из представленных направлений: оценка и диагностика.

Таблица 1.1

|

Направление технико-экономического анализа |

Способы и приемы |

|

Оценка |

Традиционные (сравнение, средние и относительные величины, индексы, показатели динамики и др.), графические, группировка, балансовый прием |

|

Диагностика |

Математико-статистические (факторный анализ, корреляционный, регрессионный и дисперсионный), детерминированный, стохастический и др. |

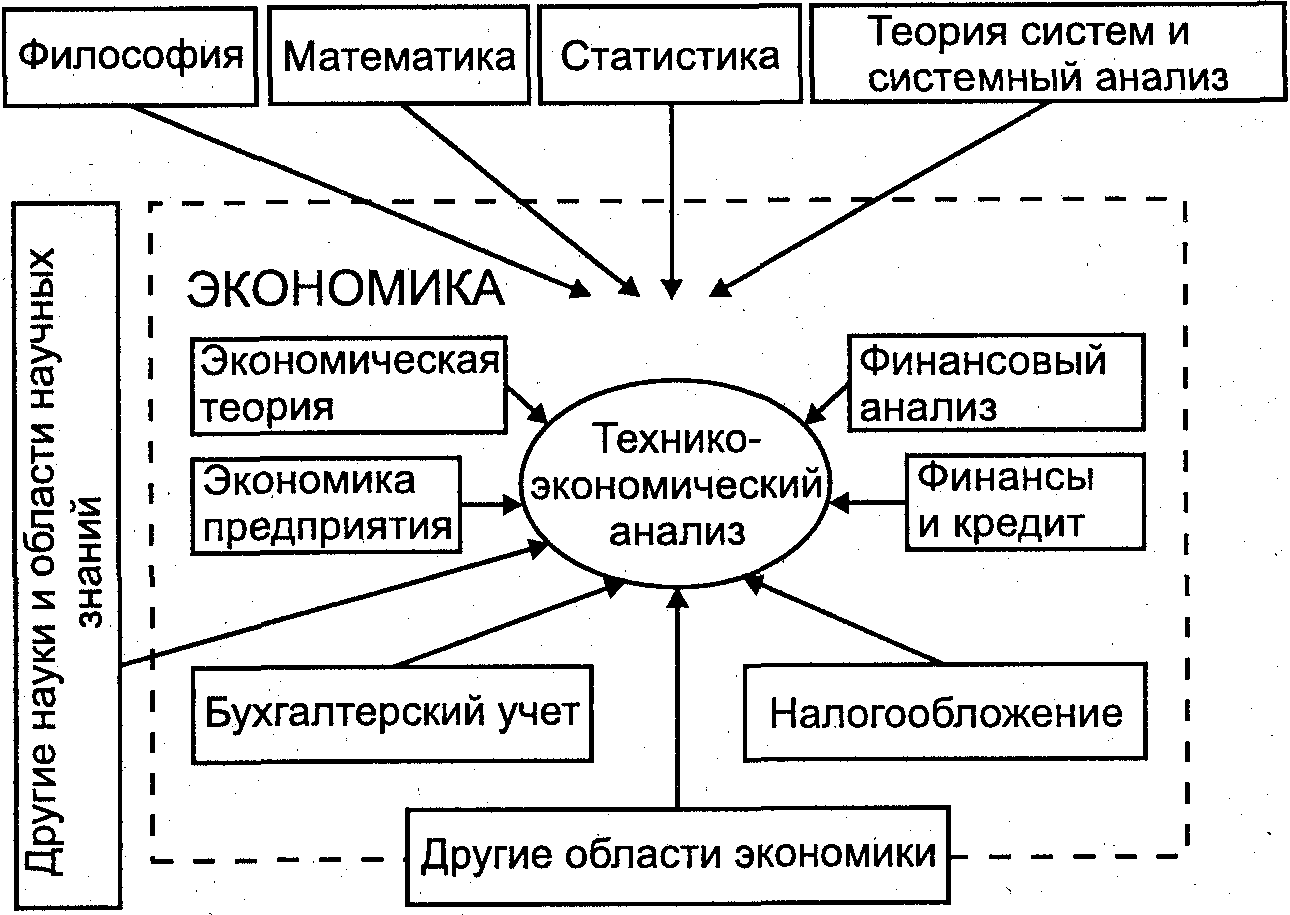

Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия неразрывно связан с другими дисциплинами (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Связь технико-экономического анализа

Связь с философией. Философия как система обобщенных знаний и представлений о мире, о наиболее общих законах его бытия и познания оказала значительное влияние на развитие человечества. В философии сформулированы законы, применимые к теории и практике разнообразных сфер человеческой деятельности, в том числе производственно-хозяйственной. В частности, при проведении технико-экономического анализа необходимо учитывать диалектический закон взаимного перехода количественных и качественных изменений.

Исследование производственно-хозяйственной деятельности предприятия основывается на принципах объективности, развития, детерминизма, системности и конкретно-исторического подхода.

Связь с теорией систем и системным анализом. Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия может служить объективной основой для принятия управленческих решений, когда он проводится системно. Системный подход подразумевает осознание этого объекта как целостной системы, обладающей специфическим набором свойств, собственной структурой, являющейся совокупностью элементов, объединенных в подсистемы, наличием связей между ними и их взаимодействием (например, влияние работы отдела поставок на результаты производственной деятельности, работы отдела сбыта и маркетинга на результаты продаж и т.д.).

Любой экономический объект (фирма, предприятие) осуществляет свою деятельность в специфическом пространственно-временном контексте, в определенной среде, называемой внешней. Внешняя среда — это государство, определяющее юридические рамки функционирования предприятия, устанавливающее налоги и сборы, пространство деятельности; поставщики, покупатели (клиенты), конкуренты и другие организации, взаимодействующие с предприятием, например, аудиторские фирмы, консалтинговые агентства, банки и т.д. Немаловажно учитывать влияние внешней среды на внутреннюю среду экономического объекта, и наоборот (например, как повлияло изменение налогового законодательства или ограничение рынков сбыта на величину чистой прибыли).

Связь с экономической теорией. Благодаря многовековому развитию экономической мысли человечество обогатилось знаниями об экономических категориях и закономерностях. До сих пор при управлении экономическим объектом, проведении анализа его деятельности учитываются принципы и законы, сформулированные в рамках экономической теории. Среди них закон спроса и предложения, закон денежного обращения, принцип ограниченности ресурсов, закон убывающей доходности, закон предельной полезности, принцип максимизации полезности и т.д. Категории и закономерности экономической теории уточнялись, находили свое подтверждение на практике.

Связь со статистикой. Достижения статистики помогают в расчетах показателей, индексов, в их сравнении и т.д.

Связь с бухгалтерским учетом. Информационную базу анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия составляют документы бухгалтерской отчетности: баланс, отчет о прибылях и убытках, о движении основных средств, сводные отчеты по расчетам с поставщиками и покупателями и т.д. Категории бухгалтерского учета аналогичны категориям, используемым в технико-экономическом анализе, а потому затруднений с преобразованием данных не возникает.

Тема: Организационная и технологическая оптимизация производства строительных работ

В качестве критерия оптимизации могут быть приняты либо время, либо себестоимость производства работ, либо одновременно время и себестоимость, то есть совокупный критерий, а также любой другой, представляющий для разработчика (заказчика)наибольший интерес.

Оптимизация по принятому критерию может осуществляться за счет изменения состава бригад и их механовооруженности, изменения технологии производства работ, изменения очередности освоения фронтов работ в объектном потоке и изменения очередности ввода объектных потоков в состав комплексного, за счет ввода в индивидуальные потоки дополнительных однотипных бригад, то есть перехода от индивидуально-поточной организации работ к параллельно-поточной и последующего поиска оптимальной очередности ввода объектных потоков в состав комплексного.

Изменение (увеличение) интенсивности выполнения работ приводит к сокращению продолжительности строительного потока в тех случаях, когда отдельные виды работ имеют значительно большую продолжительность их выполнения по сравнению с остальными или возможно сокращение сроков выполнения последней работы.

Оценка качества организации работ

Современный подход к проектированию организации работ требует разработки всех конкурентноспособных вариантов, их оценки и выбора наиболее эффективного. Оценка вариантов производится по совокупности показателей, а выбор – по определенному критерию.

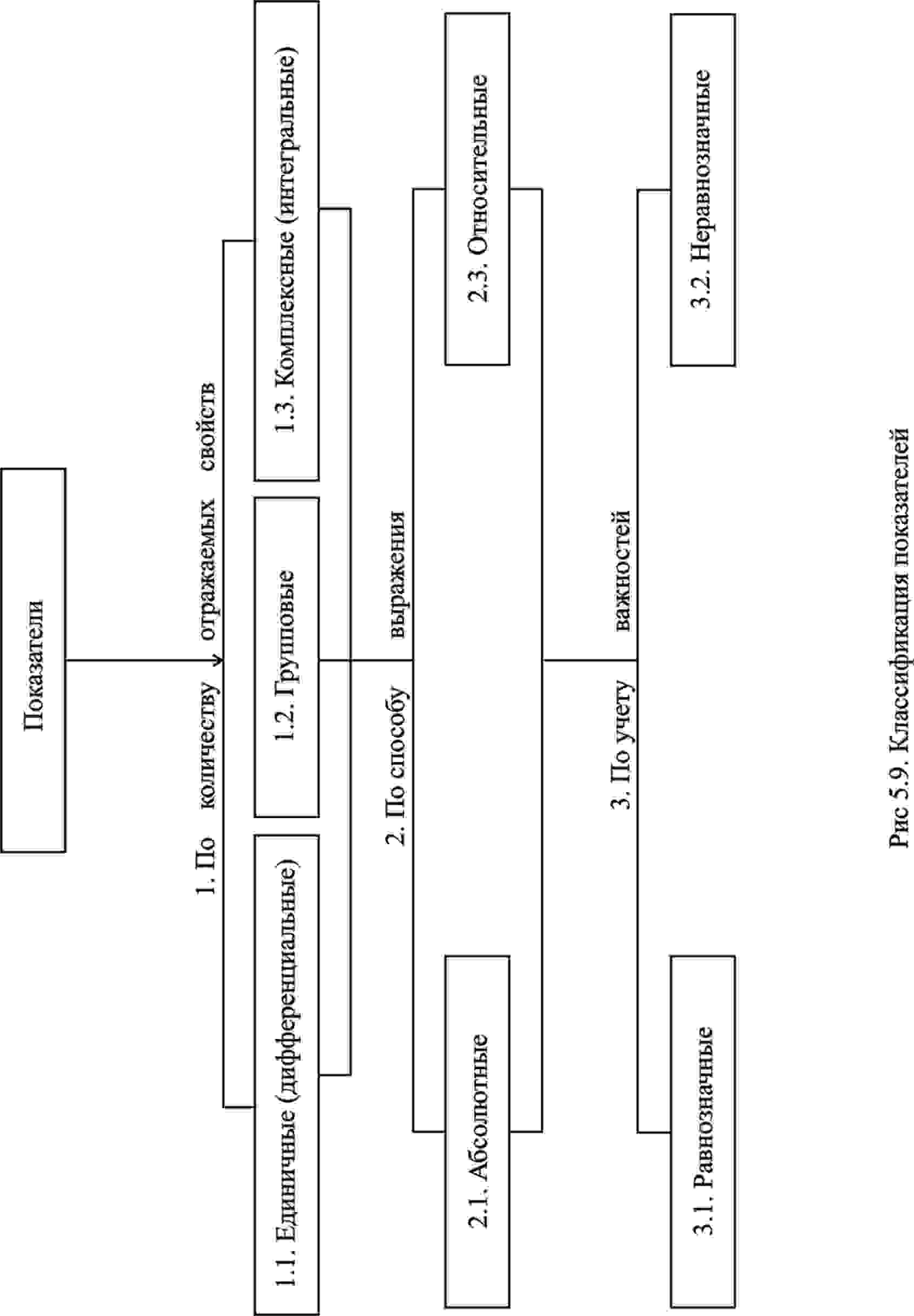

Показатель– это характеристика свойств того или иного предмета или процесса. Критерий– правило принятия решения.

В практике проектирования организации работ существует несколько систем показателей оценки и критериев выбора решений. Классификация показателей представлена на рис.

Рассмотрим две наиболее часто применяющиеся при оценке качества организации работ системы показателей и критериев.

В первой в состав показателей качества организации работ включаются:

продолжительность строительства;

себестоимость единицы продукции;

трудоемкость единицы продукции;

механовооруженность строительства;

энерговооруженность строительства;

уровень сборности (индустриальности) строительства;

уровень сменности производства работ (интенсивности) использования рабочего времени в течение суток);

уровень ритмичности производства работ;

товарная выработка на одного рабочего;

фонд заработной платы рабочих;

приведенные затраты;

экономический эффект от сокращения условно-постоянных накладных расходов, от досрочного ввода в действие основных производственных фондов строящегося предприятия, от более целесообразного распределения вложений.

1. Продолжительность строительства. Она задается в соответствии с нормами продолжительности, однако последние установлены только для отдельных объектов. Нормы продолжительности строительства комплекса объектов не разработаны, поэтому продолжительность возведения комплекса объектов назначается директивно. Продолжительность возведения комплекса объектов может и должна быть меньше суммы

продолжительностей возведения всех входящих в комплекс объектов, так как основным принципом организации работ является принцип поточного (совмещенного) выполнения работ и возведения объектов. С другой стороны, продолжительность строительства комплекса объектов не может быть меньше продолжительности возведения любого из объектов, в том числе требующего наибольшей продолжительности. В данном диапазоне может быть назначена в качестве директивной любая продолжительность строительства комплекса объектов. При этом должны быть учтены обеспеченность стройки ресурсами и опыт возведения аналогичных комплексов, накопленный, в частности, путем составления так называемых исполнительных календарных графиков. При оценке качества организации работ с помощью данного показателя запланированный срок (при оценке проектных решений) или фактический срок (при оценке фактической организации работ) сравниваются с нормативно-директивным, а также со сроками выполнения аналогичных комплексов работ.

2. Себестоимость единицы продукции. Различаются плановая и фактическая себестоимости единицы строительной продукции. Плановая определяется как сметная стоимость единицы продукции без учета плановых накоплений, но с учетом планируемого снижения себестоимости, фактическая – как фактическая сметная стоимость единицы продукции без учета плановых накоплений, но с учетом достигнутой в ходе строительства экономии или понесенных убытков.

При оценке качества организации работ показатель плановой себестоимости единицы продукции, создаваемой при возведении данного объекта или группы объектов, сравнивается с показателями плановой себестоимости единицы продукции аналогичных строек, а показатели фактической себестоимости – с показателями плановой.

3.Трудоемкость единицы продукции. Она определяет затраты живого труда на изготовление единицы продукции. Различают плановую и фактическую трудоемкости продукции. Плановая трудоемкость подсчитывается как отношение всех нормативных затрат труда, установленных по элементным сметным нормам и расценкам, к количеству изготовленной продукции, а фактическая – по учетно-отчетным данным.

4. Механовооруженность строительства. Отношение стоимости используемых при возведении зданий и сооружений машин и механизмов к сметной стоимости самих зданий и сооружений. Различают плановую и фактическую механовооруженности строительства. Плановая определяется по проектным данным, а фактическая – по учетно-отчетным.

5.Энерговооруженность строительства. Отношение суммарной мощности всех используемых при возведении зданий и сооружений двигателей машин и механизмов к среднему числу занятых на стройке рабочих. Различают плановую и фактическую энерговооруженность строительства. Плановая определяется по проектным данным, а фактическая – по учетно-отчетным.

6.Уровень сборности строительства, т.е. уровень его индустриализации. Определяется как отношение сметной стоимости сборных деталей и конструкций ко всей сметной стоимости материалов, полуфабрикатов, деталей и конструкций, потребляемых при возведении объекта или группы объектов. Различают плановый и фактический уровни сборности: плановый определяется по проектным данным, а фактический – по учетно-отчетным.

7. Уровень ритмичности производства работ. Это показатель поточности организации работ. Идеалом организации любого комплекса работ является ритмичность потока. Отказ от ритмичного потока, т.е. переход к разноритмичному потоку – всегда вынужденное решение, определяемое неравномерным распределением работ по частным фронтам, неравномерной интенсивностью выполнения видов работ.

8.Товарная выработка на одного рабочего. Она определяет эффективность труда осредненного рабочего как отношение сметной стоимости товарной строительной продукции к числу запланированных (при разработке проектной документации) или учтенных (при осуществлении строительства) человеко-дней, затраченных на изготовление продукции.

9.Фонд заработной платы рабочих. Исчисленный при разработке проектно-сметной документации и (или) определенный вышестоящим уровнем руководства фонд заработной платы рабочих определяет максимальное значение последней и не может быть перерасходован.

На основе данного показателя часто исчисляются удельная масса фонда заработной платы в составе сметной стоимости строительства и средняя заработная плата на одного осредненного рабочего как отношение фонда заработной платы к плановой (при определении плановой) или фактической (при определении фактической) трудоемкости.

Цель: научиться определять производительность труда в условно-натуральных и стоимостных показателях, рассчитывать нормы выработки.

Краткие теоретические сведения

Производительность труда определяется количеством продукции, выработанной одним работником в единицу времени (год, месяц, час) или количеством времени, затраченным на производство единицы продукции. Уровень производительности труда характеризуется выработкой или трудоемкостью, которые можно определить по следующим формулам:

Выработка:

; (3.1)

Трудоемкость:

, (3.2)

ГдеQ - количество произведенной продукции (выполненной работы);

T - количество атраченного труда. (в чел.-часах, чел.-днях в виде среднесписочной численности работников за месяц, год).

При плановых значениях Q и Т получаем плановую производительность труда, а при отчетных значениях Q и Т – фактическую производительность.

Процент выполнения планового задания по производительности труда будет равен:

, (3.3)

или

, (3.4)

Порядок выполнения

Задача 1

Решение:

1. Определяем процент выполнения задания по производительности труда в условно-натуральных измерителях:

- рассчитываем плановую выработку на одного работника

- рассчитываем фактическую выработку на одного работника

2. Определяем процент выполнения задания по производительности труда:

3. Сформулировать ответ.

Задача 2

Определить процент выполнения задания по производительности труда, по исходным данным (приложение, таблица):

|

План промышленного предприятия путевого хозяйства (тыс. руб.) |

|

|

Плановая численность работников (чел.) |

|

|

Выполнение плана (тыс.руб.) |

|

|

Среднесписочное количество работников (фактически за отчетный период), чел. |

|

Решение:

1 Определяем процент выполнения задания по производительности труда в стоимостных измерителях:

- рассчитываем плановую выработку на одного работника

- рассчитываем фактическую выработку на одного работника

2. Определяем процент выполнения задания по производительности труда:

Содержание отчета

1 Исходные данные.

2 Выполненные расчеты.

3 Вывод по проделанной работе.

Контрольные вопросы

1 Что характеризует производительность труда?

2 Как соотносятся между собой выработка и трудоемкость?

3 Перечислите методы определения производительности труда, какие применяются в строительстве.

4 Как определяют прирост производительности труда?

5 Перечислите основные пути повышения производительности труда.

6. Охарактеризуйте методы определения производительности труда

Приложение

Задача 1. Определить процент выполнения задания по производительности труда по исходным данным:

Таблица .1

|

Наименование показателей |

Варианты |

|||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

Плановый грузооборот дистанции пути (млн. ткмбр) |

36,5 |

37,4 |

38,6 |

39,3 |

40,7 |

41,2 |

42,8 |

43,1 |

43,9 |

44,5 |

|

Плановая численность эксплуатационного штата, (чел.) |

698 |

703 |

708 |

712 |

718 |

710 |

715 |

705 |

721 |

724 |

|

Фактический грузооборот (млн. ткмбр) |

37,2 |

38,0 |

39,3 |

39,8 |

40,5 |

41,6 |

43,5 |

43,3 |

44,4 |

45,0 |

|

Среднесписочное количество работников эксплуатационного штата (фактически за отчетный период) |

690 |

698 |

704 |

710 |

712 |

705 |

713 |

701 |

718 |

722 |

Задача 2. Определить процент выполнения задания по производительности труда по исходным данным таблицы 2.

Таблица .2

|

План промышленного предприятия в тыс. руб. |

950 |

940 |

930 |

920 |

910 |

900 |

890 |

895 |

905 |

915 |

|

Плановая численность работников (чел.) |

250 |

240 |

230 |

220 |

210 |

215 |

225 |

235 |

245 |

240 |

|

Выполнение плана в тыс. руб. |

980 |

950 |

945 |

940 |

925 |

910 |

890 |

900 |

910 |

920 |

|

Среднесписочное количество работников (фактически за отчетный период) |

248 |

236 |

215 |

220 |

200 |

205 |

217 |

232 |

241 |

228 |

Задача 3. Сравнить два варианта технологии работ по текущему содержанию железнодорожного пути, отличающихся друг от друга степенью механизации по исходным данным таблицы 3.

Таблица .3

|

Наименование показателей |

Варианты |

|||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

Приведенная длина пути |

250 |

260 |

270 |

280 |

290 |

300 |

295 |

285 |

275 |

265 |

|

Расчетный контингент за минусом семи процентов на отпуска (чел.): а) в I вар. б) во II вар. |

400 354 |

410 362 |

420 369 |

430 372 |

440 385 |

450 390 |

444 387 |

435 379 |

426 379 |

418 365 |